2025年7月,北京林業大學張德強教授課題組在New Phytologist(IF=8.1)發表了題為“Phylostratigraphic analysis revealed that ancient ohnologue PtoWRKY53 innovated a vascular transcription regulatory network in Populus"的研究論文。該研究借助DAP-seq技術揭示了全基因組復制(WGD)衍生的古老PS1 ohnologs(尤其PtoWRKY53)通過新功能化創新了楊樹維管轉錄網絡,為木本植物進化發育提供了新范式。藍景科信為該研究提供了DAP-seq技術支持。

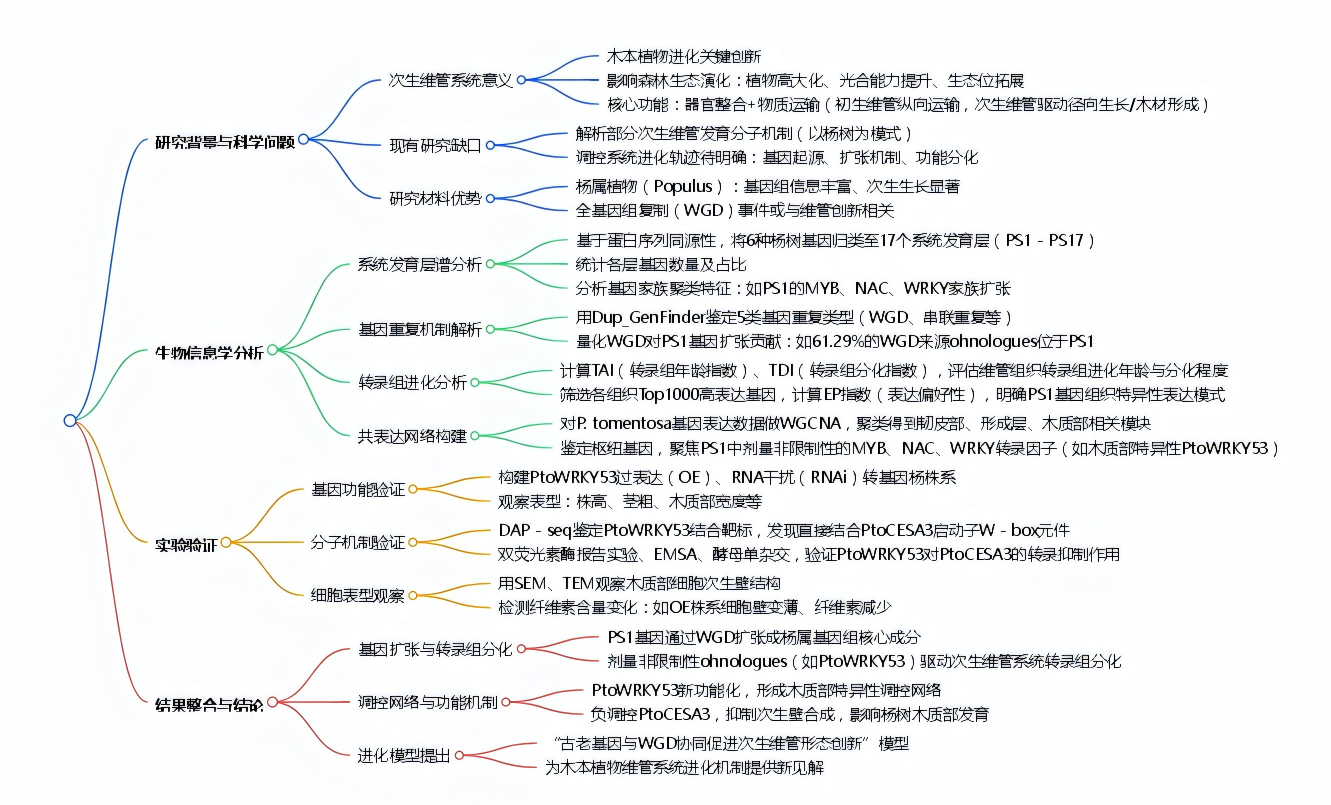

文章主要內容

木本植物次生維管系統的演化是森林生態系統進化歷程中的關鍵事件,其發育不僅推動了植物向高大化方向演進,增強了光合效能,還拓展了植物對生態位的適應范圍。該系統由木質部、形成層和韌皮部構成,兼具器官整合功能與物質高效運輸能力。其中,初生維管組織主要承擔發育中器官的水分與養分縱向運輸,而次生維管組織則是植物實現徑向生長及木材形成的結構基礎。楊樹作為木本植物研究的模式物種,其次生維管發育的分子調控機制已得到廣泛解析,但該系統在進化過程中的動態變化規律仍有待闡明。

為了確定楊屬植物內基因的進化起源,作者對6個高質量測序的楊屬基因組進行了分析,6種楊屬基因組被分為17個系統發育層(PS1-PS17),PS1基因占比超51%,是基因組的主要成分。基因家族聚類分析顯示,PS1的基因家族發生了顯著擴張,表明這些古老基因的擴張可能塑造了楊樹進化的遺傳學基礎。

圖 1 楊屬基因組的系統發育特征

圖 2 不同系統發育層中基因的結構及進化特征

通過對5種楊樹維管組織(韌皮部/形成層/木質部)進行轉錄組學分析,并計算TAI/TDI及表達偏好指數(EP),結果顯示PS1基因占表達基因的61.55%-66.38%,且在木質部、形成層、韌皮部中均呈現相似的表達水平,但轉錄分化程度差異顯著,且存在組織特異性表達模式。表明PS1基因的特異性表達驅動了楊樹次生維管系統轉錄調控網絡的差異形成。

圖3 楊樹莖維管束組織中表達基因的進化轉錄組圖譜

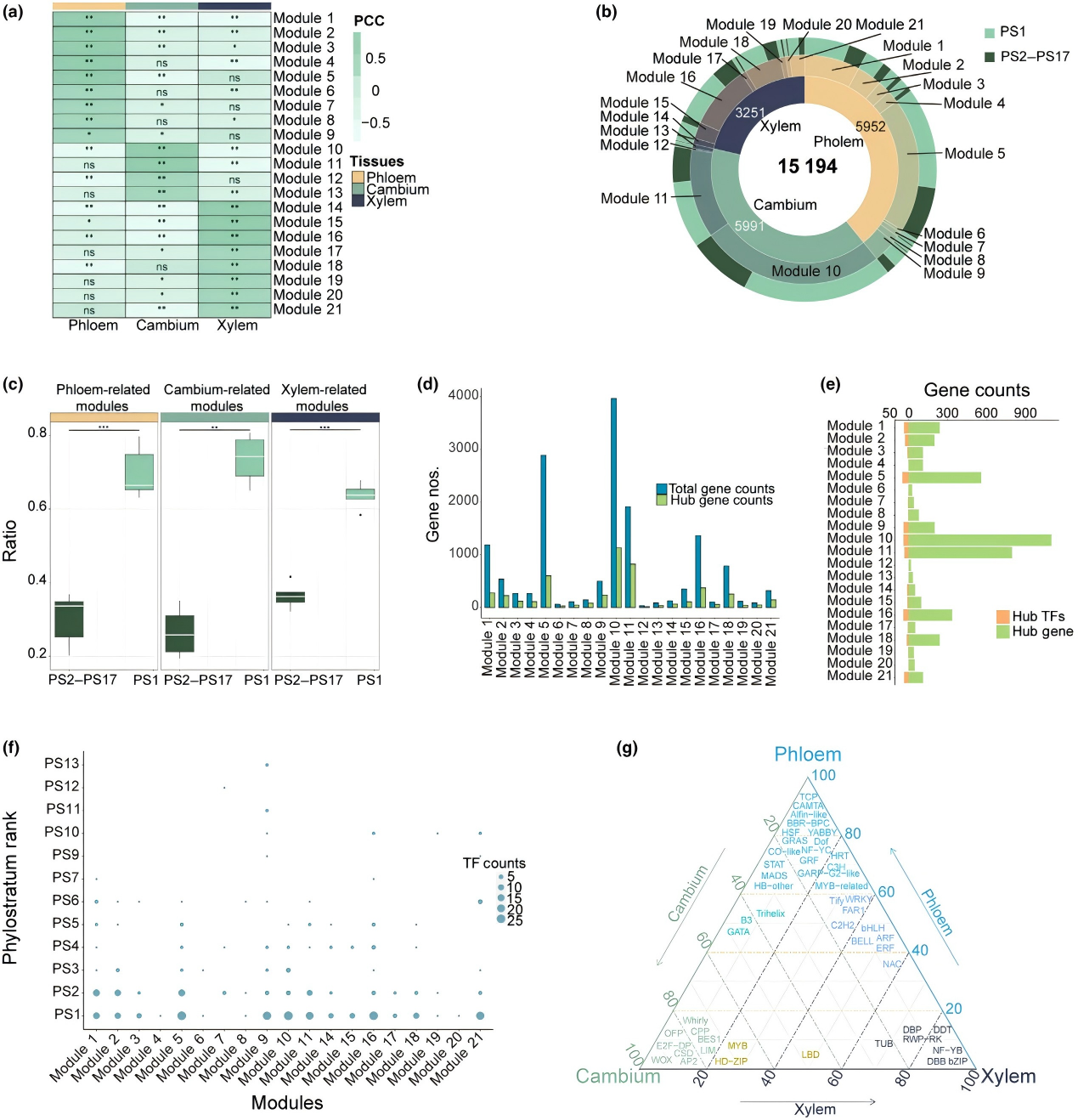

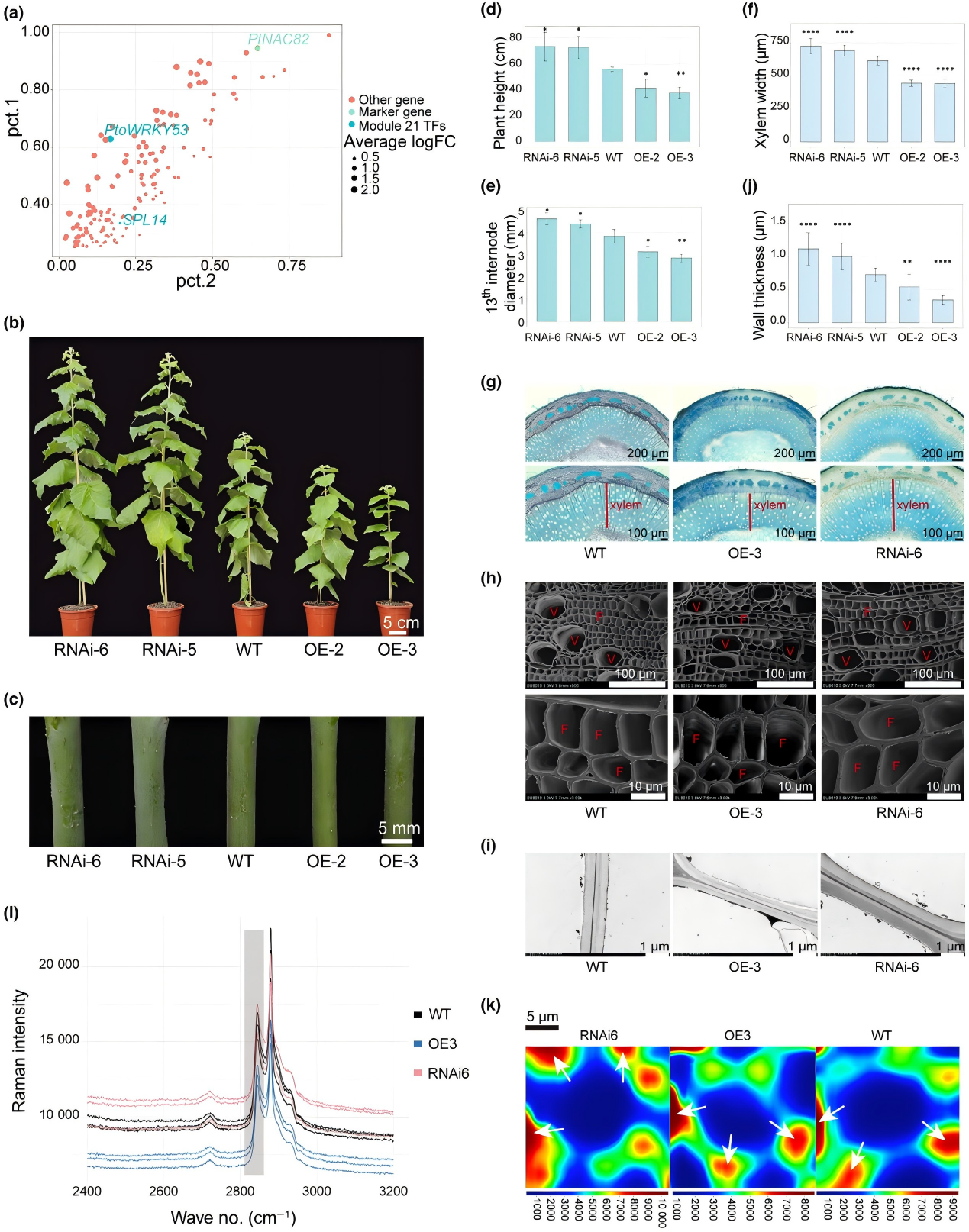

楊樹次生維管系統轉錄組與共表達網絡(WGCNA)分析顯示,劑量非限制性的PS1 ohnologues(MYB、NAC、WRKY 家族)在木質部存在特異性表達。通過對轉基因材料進行表型分析,結果顯示PtoWRKY53-OE 株系高度降低,莖直徑減少,木質部寬度減少;RNAi 株系則相反。電鏡觀察表明,PtoWRKY53-OE 株系纖維細胞壁變薄,纖維素含量降低;RNAi 株系則相反,證實PtoWRKY53抑制木質部次生壁沉積。

圖 4 楊屬植物維管組織的共表達網絡分析

圖 5 PtoWRKY53 對木質部細胞次生細胞壁發育的影響

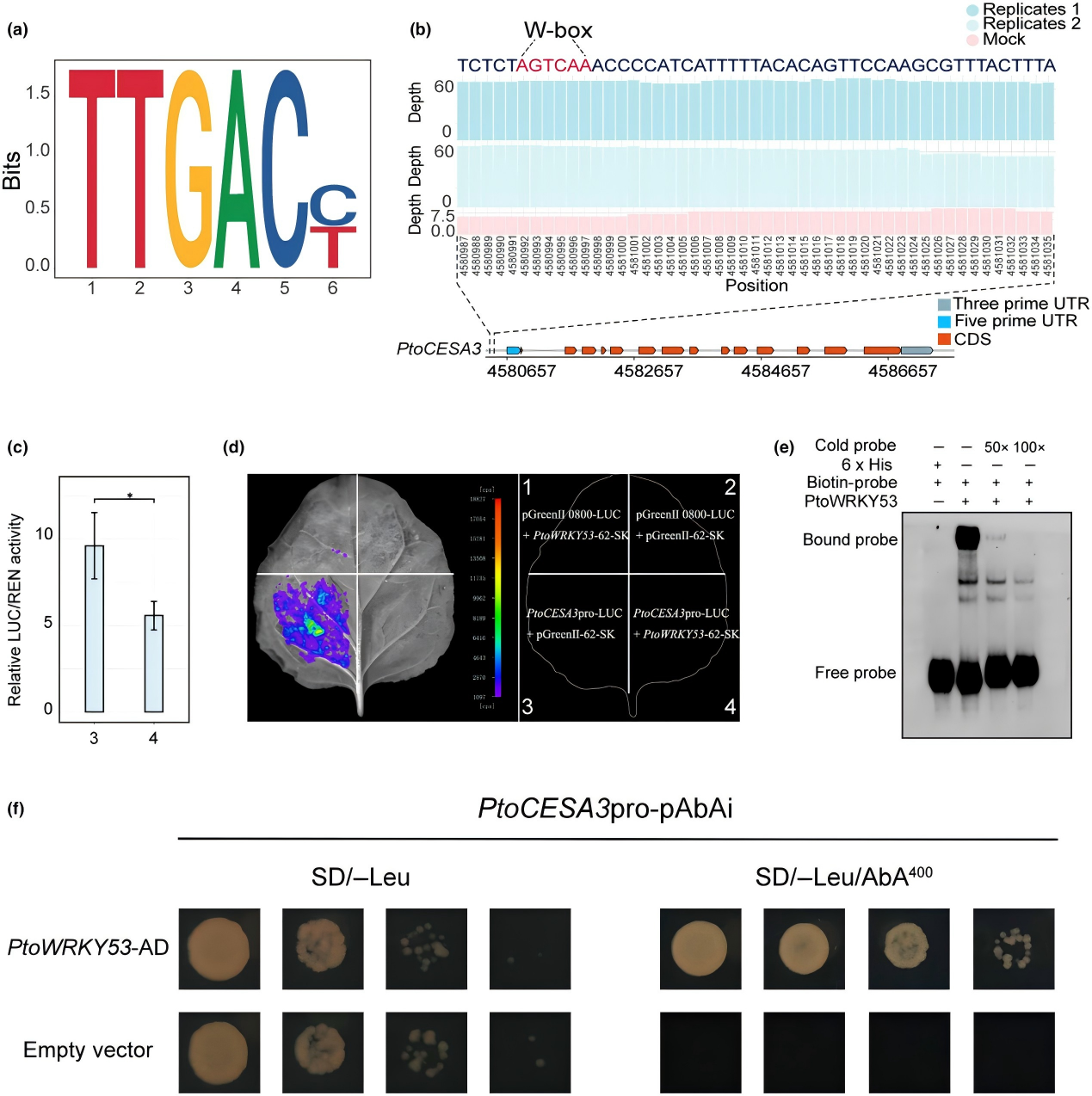

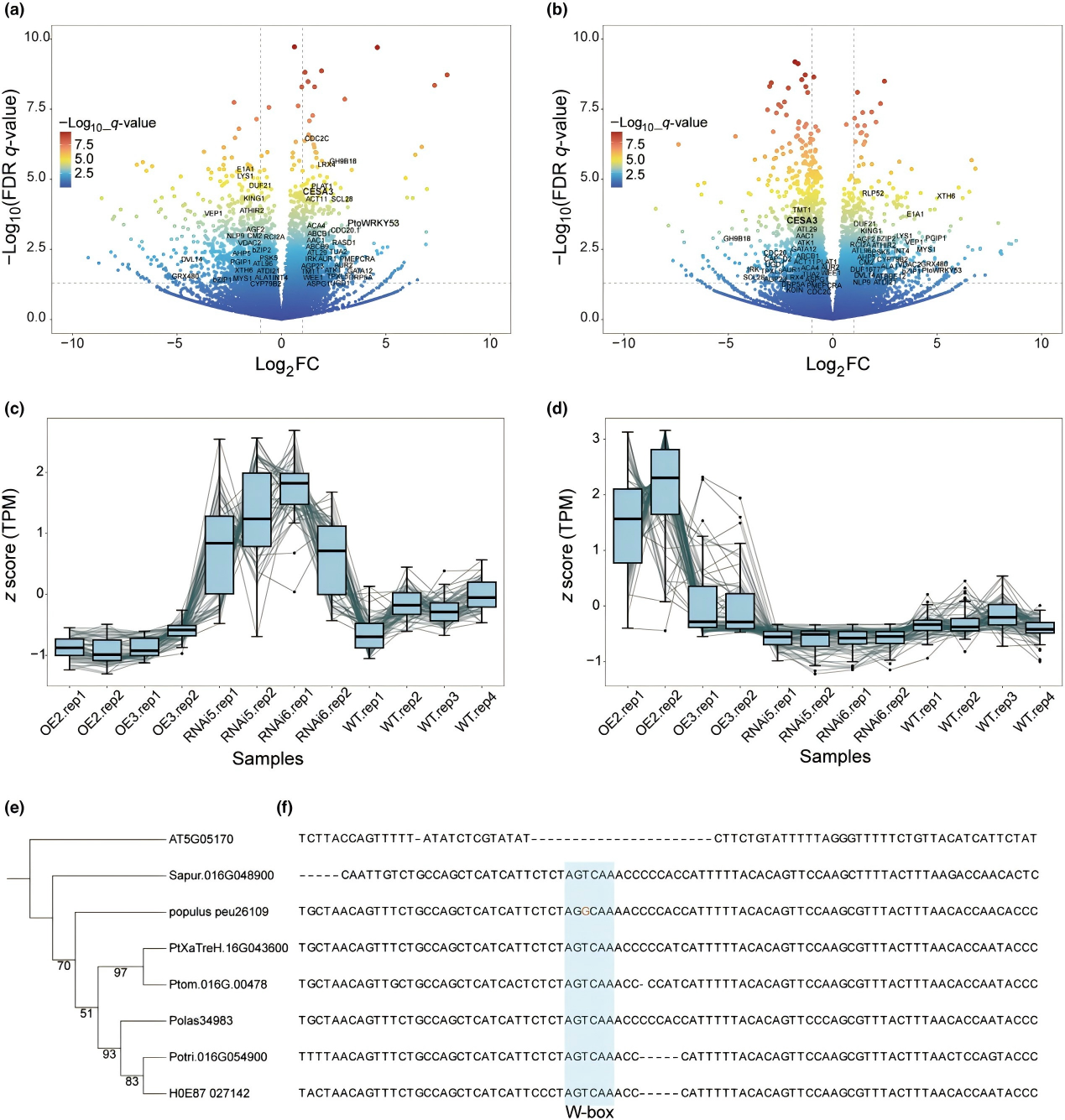

進一步通過DAP-seq探究PtoWRKY53 在木質部發育中的直接靶標。發現在下游靶基因的啟動子區域存在464個共同結合位點。順式作用元件W-box(TTGAC)始終位于每個峰的中心,且在兩個重復實驗中表現出很強的可重復性。差異表達分析結果表明,Potri.016G054900(PtrCESA3)、Potri.004G118700(PtrTPXL5)、Potri.002G254800和Potri.006G047300直接受其調控。已知CESA3在擬南芥中影響纖維素合成,在楊樹中可能發揮類似作用。這表明PtoWRKY5可能直接調控PtoCESA3的表達。后續通過雙熒光素酶報告實驗、EMSA和Y1H證實,PtoWRKY53通過結合PtoCESA3啟動子的W-box抑制其轉錄,減少了木質部纖維細胞次生壁的沉積,最終負調控楊樹木質部發育。

圖 6 PtoWRKY53 負調控 PtoCESA3

本研究發現,5種楊樹中,35個基因受PtoWRKY53保守調控,其中29個為PS1基因,包括直接靶基因 PtoCESA3、PtoTPXL5等。啟動子分析顯示,PtoCESA3的W-box在楊屬中保守(除胡楊),在擬南芥中缺失,表明PtoWRKY53-PtoCESA3模塊是楊屬的新調控機制。

圖 7 PtoWRKY53 在楊屬植物中形成保守的轉錄調控網絡

該研究揭示了楊樹次生維管發育調控機制地點演化路徑,系統構建了楊樹維管系統發育的遺傳調控網絡,深入解析了PtoWRKY53在次生木質部發育中的功能機制,為深入理解多年生樹木次生維管系統的進化奠定了重要理論基礎。